Satans Ratschlag

Von Uri Avnery, 05.07.2008

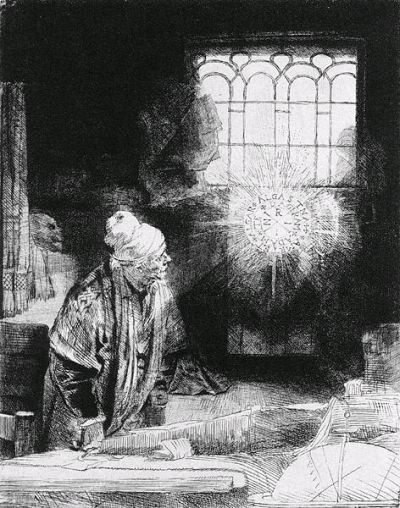

(Grafik: Rembrandts Faust)

ES WAR EIN beiläufiges Gespräch; aber es hat sich meinem Gedächtnis eingeprägt.

Es war kurz nach dem Sechs-Tage-Krieg. Ich war gerade aus dem Plenarsaal der Knesset herausgekommen, nachdem ich dort in einer Rede zur sofortigen Errichtung eines palästinensischen Staates aufgerufen hatte.

Ein anderes Knessetmitglied kam den Gang entlang. Er, ein freundlicher Mensch, gehörte der Laborpartei an und war früher Busfahrer. „Uri,“ sagte er und nahm mich am Arm, „verdammt noch mal, was tust du? Du könntest große Karriere machen. Du sagst eine Menge guter Dinge, gegen Korruption, für die Trennung von Religion und Staat, über soziale Gerechtigkeit. Du könntest bei den nächsten Wahlen großen Erfolg haben. Aber du verdirbst alles mit deinen Reden über die Araber. Warum hörst du nicht mit diesem Unfug auf?“

Ich sagte ihm, er habe recht, ich könne dies aber nicht tun. Ich sah keinen Sinn, in der Knesset zu sein, ohne die Wahrheit aussprechen zu können, so wie ich sie sah.

Ich wurde wieder in die nächste Knesset gewählt, aber wieder als Vorsitzender einer winzigen Fraktion, die nie in der Lage war, zu einer großen parlamentarischen Kraft zu werden. Die Prophezeiungen des Mannes haben sich bewahrheitet.

Im Laufe der Jahre habe ich mich oft gefragt, ob ich damals das Richtige getan habe. Wäre es nicht besser gewesen, für eine kurze Zeit Prinzipien aufzugeben, um politische Macht zu gewinnen, ohne die es unmöglich war, sie zu verwirklichen?

Ich weiß nicht, ob meine Entscheidung richtig war. Aber ich hatte nie Gewissensbisse, weil ich für mich die richtige Wahl getroffen hatte.

ICH ERINNERE mich an dieses Gespräch, als ich von Barak Obama hörte. Er steht denselben Dilemmata gegenüber.

Natürlich gibt es einen großen Unterschied. Ich stand an der Spitze einer sehr kleinen Fraktion in einem sehr kleinen Land. Er steht an der Spitze einer riesigen Partei in einem sehr großen Land. Das Wesen politischer Dilemmata ist trotzdem in allen Ländern – ob sie groß oder klein sind – dieselben.

„Politik ist die Kunst des Möglichen,“ sagte Bismarck. Sie verlangt Kompromisse. Der Politiker ist ein Fachmann – etwa wie ein Schreiner oder ein Rechtsanwalt. Sein Job ist es, Mehrheiten zusammen zu bringen, um die Gesetzgebung zu erfüllen und Entscheidungen zu treffen. Um dies zu erreichen, müssen Kompromisse gemacht werden. Einigen fällt es leicht, da für sie Prinzipien sowieso nicht wirklich wichtig sind. Aber für Leute mit Prinzipien kann es sehr schwierig sein.

Welche Rolle spielen Prinzipien in der Politik? Muss ein Politiker einige Prinzipien opfern, um andere realisieren zu können? Und wenn es so ist, wo ist die Grenze?

DIESES DILEMMA wird in einem Wahlkampf sogar noch akuter. Im Laufe meines politischen Lebens habe ich fünf Wahlkampagnen geleitet. Vier gewann ich, eine habe ich verloren.

In diesen Tagen verfolge ich Barak Obamas Wahlkampagne, verfolge und verstehe sie, verfolge sie und werde wütend, verfolge sie und mache mir Sorgen.

Ich lausche dem, was er sagt und verstehe, warum er es sagt.

Ich sehe, was er tut, und werde oft wütend.

Ich sehe, wie er auf einem gespannten Seil über einen Abgrund tanzt, und mache mir Sorgen.

Ich sah seinen Auftritt vor der jüdischen Lobby, wo er alle Rekorde der Kriecherei brach, und ich fragte mich: was, dies ist der Mann, der den großen Wechsel vollziehen will?

Ich hörte, wie er begeistert vom Recht der Bürger, Waffen zu tragen, sprach – einschließlich Uzis und Kalaschnikovs – und vergrub meinen Kopf. Was, Obama?

Ich hörte, wie er sich für die Todesstrafe aussprach, eine barbarische Strafe, die die USA irgendwo zwischen den Iran und Saudi Arabien platziert. Ich traute meinen Ohren nicht, Obama ???

Es scheint, als ob Obama sich jeden Tag weiter von sich selbst entfernt – und wir sind erst am Anfang der Hauptwahlkampagne.

Schau, Barak, sagt einer von ihnen, dies sind die Fakten: die liberale Öffentlichkeit ist sowieso auf deiner Seite; die musst du nicht gewinnen. Die Konservativen sind gegen dich – daran wird sich nichts ändern. Aber zwischen drin sind Millionen Stimmberechtigte, die das Ergebnis bestimmen werden. Diese musst du locken. Also sag nichts Ungewöhnliches oder Radikales.

Du musst ihnen die Dinge sagen, die sie hören wollen, mischt sich der Zweite ein. Nichts was nach harten Liberalen riecht, bitte. Wir brauchen auch die Stimmen der Rechten und der Evangelikalen.

Alles Definitive stößt Wähler ab, begutachtet der Dritte. Jedes Prinzip hat Gegner, also gehe nicht in die Details. Bleibe bei vagen Allgemeinheiten, die bei jedem Anklang finden.

Ich habe viele Kandidaten gesehen – in Israel und in den USA – die mit einem klaren und prägnanten Programm anfingen und als verschwommene, langweilige und gesichtslose Politiker endeten.

IN GOETHES großem Drama verkauft Faust seine Seele dem Teufel – für einen Erfolg auf dieser Welt. Jeder Politiker hat seinen eigenen Satan, der ihm Macht im Tausch für seine Seele anbietet.

Du hast Prinzipien, flüstert der Satan ihm ins Ohr. Die sind ja sehr schön, aber wenn du die Wahlen gewinnen willst, sind sie zu nichts nütze. Du kannst sie nur realisieren, wenn du zur Macht kommst. Also lohnt es sich, einige Prinzipien aufzugeben, einige Kompromisse zu machen, um zu gewinnen. Danach bist du frei und kannst nach Herzenslust tun, was du schon immer tun wolltest.

Der Kandidat weiß, dass dies stimmt. Um seine Pläne ausführen zu können, muss er erst gewählt werden. Um gewählt zu werden, muss er auch Dinge sagen, an die er nicht glaubt und Dinge aufgeben, von denen er überzeugt ist.

Und wieder taucht die Frage auf: wo liegt die Grenze? Welche Konzessionen sind auf dem Weg zum Ziel zulässig? Wo ist die rote Linie?

Der Teufel weiß, dass die kleinen Kompromisse zu größeren führen, und auf diesem Weg verliert der Kandidat dann seine Seele. Ohne dass er es merkt, rutscht er einen schlüpfrigen Abhang hinunter, und wenn er schließlich seine Augen öffnet, findet er sich selbst im schmutzigen politischen Sumpf wieder.

Dies ist der erste große Test des Führers in spe: den Unterschied zwischen dem Zulässigen und dem Verbotenen zu erkennen: zwischen der „Kunst des Möglichen“ und „ das Ziel heiligt die Mittel“; zwischen dem eigensinnigen Bestehen auf seinen Prinzipien und der totalen Kapitulation gegenüber jenen Experten, die jedes neue Programm in einen Brei von leeren Phrasen verwandeln.

SEIT BEGINN der Demokratie im antiken Griechenland ist sie von einer Frage heimgesucht worden: Kann man sich auf das Volk, den Demos, verlassen, dass es die richtige Wahl trifft? Wie kann die Öffentlichkeit zwischen Lösungen für Probleme wählen, von denen sie keine blasse Ahnung hat? Schließlich fehlt es Millionen von Wählern selbst an rudimentärem Kenntnissen über die Staatsfinanzen, über die Komplexität ausländischer Beziehungen, über militärische Strategie und die tausend anderen Dinge, über die das Staatsoberhaupt zu entscheiden hat.

Die Antwort ist : Tatsächlich haben sie keine Ahnung. Man kann von einem Taxifahrer, einem Dentisten oder gar einem Professor für Mathematik nicht erwarten, dass er über die afghanischen Stämme oder die internationale Ölszene Bescheid weiß. Darum braucht man eine repräsentative Demokratie. Hier hat die Wählerschaft nur eines zu beurteilen: Die Einschätzung von Führungsqualitäten.

Wie entscheidet das Volk, dass ein Kandidat ein „Führer“ ist? Ist es eine Frage des Selbstvertrauens? Der Charakterstärke? Des Charismas? Der äußeren Erscheinung? Hatte er bei früheren Aufgaben Erfolg? Glaubt es, dass er oder sie wirklich ihre Wahlversprechen erfüllt?

In diesen Tagen ist es nicht einfach, einen richtigen Eindruck zu bekommen, weil der Kandidat von einer großen Menge PR-Experten umgeben ist, die sein Image manipulieren, ihm Worte in den Mund legen und seine öffentlichen Veranstaltungen inszenieren. Das Fernsehen ist keine moderne Ausgabe der alten Agora in Athen, wie behauptet wird. Es ist seinem Wesen nach ein verlogenes, verfälschendes Instrument. Doch trotz allem ist es das Image des Kandidaten, das letzten Endes zählt.

Barack Obama hat Millionen Bürger, besonders die Jungen, beeindruckt. Nach Jahren des moralischen Verfalls unter Bill Clinton und den machtbesessenen Torheiten George Bushs, verlangen sie einen Wechsel nach einem Führer, dem man vertrauen kann, der eine neue Botschaft hat. Und Obama hat ein wunderbares Talent, diese Hoffnung in erhebenden Reden auszudrücken.

Es besteht nur die Gefahr, dass sich die erbaulichen Reden auflösen und keinen Führer mit dem Charakter, der Stärke und dem Talent hinter sich lassen, der seine Versprechen erfüllt.

Wenn sich Obama seinen Beratern und dem Geflüster des Satans ausliefert, mag er wohl Stimmen des anderen Lagers gewinnen, aber seine Glaubwürdigkeit verlieren – und dies nicht nur im eigenen Lager. Die Öffentlichkeit mag instinktiv entscheiden, „ der hat es nicht in sich“, dass er nicht der Führer ist, dem man vertrauen kann.

Andererseits, wenn er für die notwendigen Kompromisse nicht bereit ist, wenn er zu viele Wähler vor den Kopf stößt, wird er der entgegengesetzten Gefahr ausgesetzt sein: dass er mit seinen Prinzipien zurückbleibt, ohne die Fähigkeit, sie zu verwirklichen.

Er hat noch vier anstrengende Monate vor sich. Viele Versuchungen liegen auf beiden Seiten. Er muss sich entscheiden, wer er ist, wie viel er aufzugeben bereit ist, ohne sich selbst aufzugeben.

Und vielleicht muss er es wie Charles de Gaulle machen, der als ein Mann des Krieges die Macht ergriff und die Macht gebrauchte, um in Algerien einen schwierigen, fast unerträglich schmerzlichen Frieden zu schließen.

ICH MÖCHTE nicht das sein, was man auf jiddisch spöttisch einen Etzes-geber nennt – vom hebräischen Wort für Ratschlag und dem deutschen Wort für Geber. Eine Person, die Ratschläge anbietet, ohne jede Verantwortung und ohne den Preis für die Folgen zu tragen.

Selbst wenn ich gefragt würde, würde ich es nicht wagen, Obama, dem Kandidaten für das mächtigste Amt in der Welt, einen Rat zu geben.

Außer dem Rat, den Polonius in Shakespeares „Hamlet“ seinem Sohn Laertes gegeben hat:

„Dies vor allem: bleib dir selber treu!“

(Aus dem Englischen: Ellen Rohlfs, vom Verfasser autorisiert)

(c) courtesy / mit freundlicher Genehmigung Ellen Rohlfs / Uri Avnery

— Schlesinger

(Grafik: Rembrandts Faust)

(Photo: Uri Avnery)