Auch eine Autor einer großen Zeitung kann irren. Sehr sogar. In diesem Fall einer der Newsweek.

Für Grossbritannien sei es an der Zeit, so der Autor Stryker McGuire, sich von der Idee einer “besonderen Beziehung” zu den USA zu verabschieden.

“After all, the United States is increasingly Hispanic and increasingly wedded economically to Asia, and is bound to shift or at least broaden its longtime alliances.

Aside from its friendship with Britain, the world’s only superpower will naturally have a number of extraordinary bilateral relationships: with Japan and China (the two largest holders of U.S. debt), Saudi Arabia (oil) and Mexico (the single largest source of U.S. immigrants), to name just a few.

It’s no accident that Hillary Clinton’s first trip abroad as secretary of state is not to Europe – the traditional destination – but to Asia.”

Das alles sind Schnellschüsse. Daher ist auch das Fazit, England müsse sich von der Idee besonderer Beziehungen zu den USA trennen, abwegig.

Argumente:

In den USA redet fast niemand mehr von besonderen Beziehungen?

Das scheint eine bloße Mutmaßung zu sein. Niemand in Amerika und schon gar kein führender Politiker dürfte vergessen haben, und zwar unabhängig vom politischen Lager, dass London sofort an seiner Seite stand, um 2003 im “war on terror” mit zu kämpfen (Beachte: Hier geht es nicht um die Frage, ob die Kriege in Afghanistan oder im Irak gerechtfertigt waren oder nicht, es geht lediglich um die Frage, wie es um die Beziehungen zwischen London – Washington bestellt ist).

Die USA werden zunehmend hispanisch?

Das mag als demographische Entwicklung zutreffend sein. Das betrifft allerdings eine Perspektive, die in zehn, zwanzig oder mehr Jahren bündnispolitisch relevant werden könnte. Die bloße Quantität des derzeitigen hispanischen Bevölkerungsanteils entspricht keineswegs dem politischem Gewicht. Das gilt in ungleich höherem Maße auch für den Einfluss Mexikos auf die Politik Washingtons: er geht gegen Null.

Doch nur das politische Gewicht hat einen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehungen zweier Staaten.

Ökonomisch mit Asien verheiratet?

Man will in diesem Fall gar nicht an “My big fat greek wedding” oder andere Hochzeitsromanzen denken, denn eine ökonomische Romanze zwischen den USA und Asien liegt ganz bestimmt nicht vor – eher eine Zwangsheirat. China hat es gefallen, den Hauptgläubiger der USA zu spielen, um seinen Exporte auf maximale Höhen zu treiben, und Amerika hat es gefallen, China als Kreditgeber zu nutzen, solange die heimische Wirtschaft mit den billigen Asien-Importen gutes Geld verdienen kann. Ein derartiges Verhältnis ist weit davon entfernt, ein Bündnis zu sein. Man kann vielmehr eine Münze werfen, um festzustellen, welcher von den beiden Partnern sich inzwischen mehr über die Beziehung grämt.

Japan als Pfeiler im Bündnis?

Japan ist tatsächlich ein langjähriger Bündnispartner der USA in Fernen Osten.

Doch die allzu schwankende Wirtschaftskraft Japans und seine relative militärische Schwäche belassen es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Status eines labilen Partners. Solange sich daran nichts ändert, wird sich der Rang Japans nicht ändern.

Arabien – wegen des Öls?

Spätestens seit Al Gore in 2007 den Klimawandel auf die Weltagenda gesetzt hat, gibt es wenig brisantere Themen als die der westlichen Abhängigkeit vom Öl und allen damit verbundenen Nachteilen.

Barack Obama hat in Worten und inzwischen in ersten Taten klargemacht, dass sich Amerika in Sachen Energiepolitik in eine neue Richtung begeben wird. Diese neue Richtung wird nicht auf Rohöl basieren. Insofern wird der Öllieferant Arabien nicht von heute auf morgen, aber doch stetig aus dem Blickfeld geraten.

Bei all dem wurde noch nicht das Thema “kulturelle Nähe” angesprochen. Selbstverständlich ist dieser Aspekt eine entscheidende Größe hinsichtlich der Bestimmung, zwischen welchen Staaten besondere Beziehungen bestehen (können).

Fazit: Was als interessante Idee der Newsweek daher kommt, erweist sich bei etwas näherer Betrachtung als – nun ja, Idee.

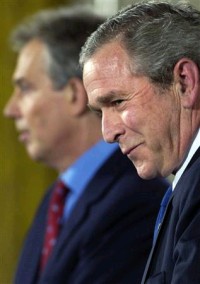

Eine temporäre Wirtschaftskrise oder ein Premier Brown, der vielleicht nicht die Verkörperung der britisch-amerikanischen Beziehungen darstellt, sind keine Hemmnisse für eine zweifellos fortbestehende britisch-amerikanische Beziehung der “besonderen Art”.

— Schlesinger

(Photo: Sweejak)